我們身處一個科技發達的時代。現在聽音樂這件事情,真是既簡便又多元。不曉得各位讀者有沒有想過,最近一次聽到不是Hi-Fi等級播送的聲音,可能是剛剛在辦公室裡接起來的市內電話!

真無線藍牙耳機裡,到底濃縮了多少幾十公斤重的音響耳機器材?我想各位朋友或許會對於這樣一副小小的耳機,裡面到底裝了什麼樣的零件感到興趣。接下來,歐拉夫我將利用一個小系列文,跟大家分享其中的原理。

真無線藍牙耳機裡的元件,主要有發聲單體、擴大電路、數位類比轉換器、訊號接收器,當然驅動這些電子元件就要靠提供電力的電池了。上述的這些電子元件細小如蟻,能夠塞進小小的入耳式耳機裡。

但是在耳罩式耳機與它的前端器材,再往上至兩聲道、多聲道音響系統等等,這些「零件」可是一個比一個大,一組比一組重呢。雖然訊源似乎是在藍牙耳機之外的事情,不過既然我們的主標題是「一個人搬不動的真無線藍牙耳機」,而且「訊源之前」其實也有那麼些事情和近期的耳機通話有關係,那麼還是得一起聊聊了。

接下來歐拉夫將內容拆成揚聲器、擴大機、數位類比轉換器和訊源四個主要章節,來回溯那些美妙的音樂進到我們耳朵之前到底都經過了什麼。

在音響系統上最終發出聲音的器材是「揚聲器」(Loudspeaker),也就是一般說的「喇叭」。而藉由往復振動來推動介質傳遞聲波(力學波)的最終元件叫做單體(Driver),當然在耳機上也有。

單體

老實說,只要能控制振動,就能作為發聲單體。因此理論上元素週期表中的東西都能作為發聲材料。至於甚麼樣的紙、布、皮、金屬或複合材料出好聲,都是各家廠商多年研發的心血。

而驅動這些材料振動的方式又是很大的學問了,稍作描述不做深入探討。

動圈式(Dynamic)

1937年Beyerdynamic DT48就是初次使用這種單體的耳機,目前無論是耳機或音箱都是最常見的驅動方式。結構上是在一個振膜材料上繞製金屬線圈稱作音圈,電流經過產生磁場,與永久磁鐵的磁場交互作用來推動振膜。動圈單體的聽感相對自然,低頻較厚實,不過因為零件體積重量與結構特性,靈敏度與控制能力稍弱。

上圖為丹麥Audio Technology生產的單體,紅色部分就是音圈,最底下外圍的深鐵灰色為永久磁鐵,通電後磁場交互作用推動的就是上面的盆狀振膜。

平衡電樞(Balanced Armature)又稱動鐵式

動鐵耳機出現得很早。1910年Baldwin就採用這種設計方式,主要源自於當時的喇叭中最常見的就是動鐵式的驅動。其實1876年貝爾與同事試驗的世界第一台電話機的話筒,也是使用動鐵式驅動單體。

一個與振膜相連的銜鐵(Armature)藉由線圈和永久磁鐵的組合形成電磁閥,當電流傳遞進線圈時,便驅動銜鐵傾斜振動來發聲。銜鐵的重量以及移動範圍會對聲音產生相當程度的影響。

最大的優勢是整體體積非常小巧,尤其近年工藝更加進步,因此有些多單體的入耳式耳機會選擇使用數個平衡電樞,而且靈敏度高易於驅動。不過因為頻率響應範圍較窄,高低頻兩端延伸相對受限。

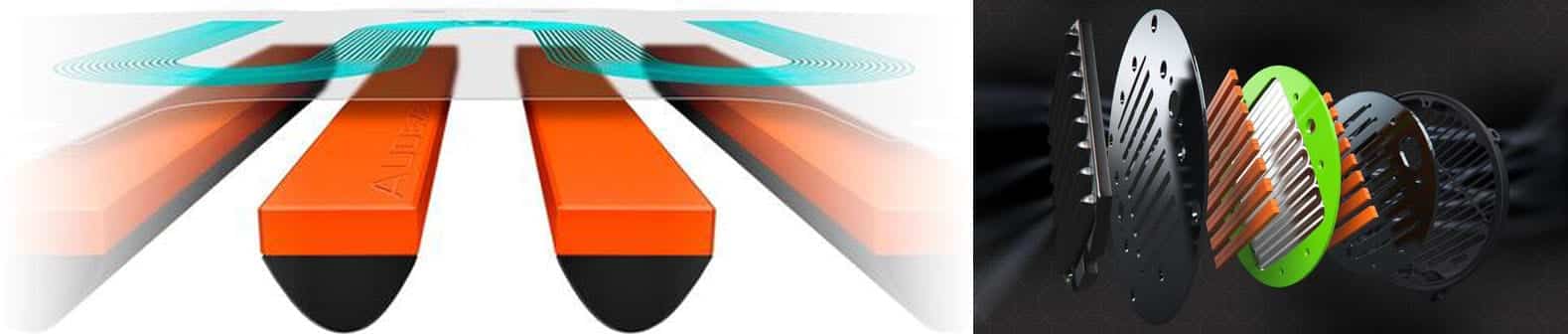

場極式(Planar Magnetic)又稱平面振膜

1970年代日本Yamaha將喇叭上使用的場極式單體改造進了耳機。大致結構是在兩組極性相對的永久磁鐵陣列中間,懸掛一片平面振膜,並將電路可能用鑲嵌或是印刷等方式與振膜結合,電流通過電路產生磁場就能使整片振膜振動發聲。因為整體結構幾乎由平面個別堆疊展開,所以能夠在有限空間的耳機中盡可能做大振膜。

圖片出自Audeze官網,非科技說所有

場極式單體因為振膜面積大,推動空氣量多,所以力道強勁,而兩面磁鐵使得移動路徑平均,在頻率響應上比較不會有過分的起伏。不過振膜推動的速度比較拖沓,容易造成聲音解析度較低,且早期因為磁鐵零件多,在耳機產品上容易產生重量過重的問題,近期已經改善很多。目前市場中,平板耳機是Audeze和HiFiMAN的擅長。

靜電式(Electrostatic)

靜電式的振膜是在一片極薄的稱為BoPET的聚酯薄膜上,鍍上一層高阻抗的導電材質,懸掛在兩片多孔金屬板之間。讓懸掛的薄膜上維持定量的靜電荷,而聲音訊號進入兩側金屬板時就會產生電場,此時帶有靜電的振膜就會因極性而振動發出聲音。與已經退出市場的駐極式(Electret)原理類似但構造不同,這裡也不做討論,有興趣的朋友可以從Google找到詳細的資料。

在接近1960年時,STAX實際推出了第一副靜電耳機SR-1。靜電式單體的造價相當昂貴,但是因為薄膜極度輕巧,使得高頻延伸特別容易。又因質地均勻,使失真相較於其他發聲方式低很多。

其特殊的驅動原理必須配合專用的擴大機,在推動靜電單體上往往需要使用到數百甚至上千伏特的高電壓。以往有許多大品牌互有競品,不過現在市面上仍在生產新型靜電耳機的廠商主要為STAX和KOSS。

講到靜電式耳機,一定要多嘴提一下1991年由德國Sennheiser推出的Orpheus靜電耳機系統,又稱作初代大奧菲斯。

初代大奧由純手工木頭雕刻外殼的HE90靜電耳機以及劇院造型的HEV90真空管耳機擴大器組成,當年全球限量300套,定價是16000美元天價。至今已是耳機發燒友口中那神秘的夢幻逸品。

歐拉夫曾經在約八、九年前,看過一組大奧在台灣的二手耳機網路交易平台上掛賣,賣家宣稱商品在高雄,並開出130萬元台幣的標價。不過老實說當時是不是真的有一隻大奧在南台灣並且實際被交易,終究是個謎。

氣動式(Air Motion)

說到氣動式單體,最容易聯想到的就是德國ELAC那獨步全球的JET氣動式高音,最早源於1970年代德國的Dr. Oscar Heiln所創的理論。

氣動式單體將一片極薄的鋁箔或是銅箔覆蓋在另一片軟質的塑料薄膜上,利用精細的加工摺疊成類似手風琴的皺褶,結合一個密閉的箱室。金屬薄膜通電之後會驅動皺褶的壓縮和舒張,藉以快速地推動氣流出去產生對應頻率的聲音。

由於薄膜皺褶精密加工的難度高,也造就了單體的高昂成本。此外因為需要密閉式箱室,零件體積的需求對於製作出低頻響應相對不利,自然細緻的高頻延伸來自於最精準的產品。目前音響市場上為ELAC和直接使用ELAC氣動高音的Burmester的高階型號為大宗,而耳機產品還不豐富,較有能見度的品牌為oBravo。

等離子(Plasma)

等離子也就是電漿,作為欣賞音樂的音響級應用說實在還很遙遠,不過看起來有夠酷炫,所以歐拉夫就提一下。

產生電漿就是利用超高壓電流與金屬尖端放電的特性,藉由大電場推動電流直接擊穿兩個金屬導體之間的絕緣介質也就是空氣,此時擊穿的電流通路因高壓高溫使氣體形成電漿態,原本的兩個導體之間會產生可見的電弧。

藉由高壓的電路反應輸入的聲音訊號,可以讓振動的空氣發出對應的聲音。進階的玩法還有使用特斯拉線圈去產生更華麗的視覺效果。目前這種玩意兒就是圖個歡樂有趣,有興趣嘗試的看官請千萬注意用電安全,因為電弧產生的溫度相當高。

在結束單體的介紹之前,稍微提一下單體大小的作用。

一般來說大面積的振膜會比較不容易反應高頻率的振動變化,但是輕薄且剛性高的材料可以解決這個問題。而在家用音響上,大顆的低音單體可以一次推動更多的氣流,使得同樣空間中的低音總量更多更飽滿,這也使得落地式多音路喇叭往往同時使用更多的低音單體。

至於為什麼入耳式耳機這麼小也有滿滿低頻?當然除了滿足近期市場需求,而特別利用DSP(Digital signal processing)調高低頻音壓的藍牙耳機之外,振膜本來無論大小都能振出對應的低頻率,而耳道裡面應該也沒有多少空氣可以給大單體推送吧。

分音器

雖然沒有統計數據,但是歐拉夫我自己猜想,尚未接觸過被動式音響系統的朋友們,可能對於分音器這個名詞會相對陌生,更別說是認識到「分音器是多音路揚聲器的靈魂」這樣的描述了。

要講分音器就要先了解多音路這回事,在我們已經了解各有特色的單體之後,直接借用現實產品來舉例就會很快理解。

音路(Way)

當一個揚聲器或單側耳機上只有一組「相同電氣特性單體」的時候,就是單音路(one-way),兩組不同的「相同電氣特性單體組」就是二音路(two-way),感覺很繞口令,以此類推至多音路(N-way)。

以 DYNAUDIO Emit M20 書架式揚聲器為例,由一個高音單體和一個中低音單體組成,所以是兩音路雙單體。

以 FOCAL Aria 936 落地式揚聲器為例,由一個高音單體、一個中音單體、三個相同的低音單體組成,所以是三音路五單體。

假設ABCD是四種完全不同電器特性的單體,用個範例表格:

| A | 單音路 |

| AA | 單音路 |

| AB | 二音路 |

| ABB | 二音路 |

| ABC | 三音路 |

| ABCDD | 四音路 |

要使用多個不同單體組成音響或耳機主要的原因在於一個單體能做的事情有限。一片振膜要獨自唱出20Hz到20000Hz本身就是一件困難的工作,不只如此,我們聽的音樂裡面往往涵蓋不同音域的樂器同時演奏,大小提琴、小號和低音號再加上定音鼓,喔,遠方順便出現個四吋三角鐵的高音。這樣複雜的頻率響應單靠一顆單體負責真的疲於奔命,忙不過來。

當然發燒友們聽的那些左右各一個單體的大耳罩們,好像都可以完美地應付這麼複雜的表現。除了耳機單體與音響單體的尺寸、厚薄差異,那永久磁鐵的大小和重量也是天地懸殊。而這些難點的突破,就是名家大廠們使用技術力,來讓我們為了賺錢買下這些器材而疲於奔命,忙不過來的時候了!

不過在音響的世界,也是有發燒友特別鍾情於全音域系統。主要原因就在於沒有多單體的相位差問題、高低音單體的靈敏度匹配問題以及分頻點造成的聲波浮凸或是聲波陷落。

單體的相位差有個挺不錯的解法就是同軸單體(Coaxial Driver),同軸單體不是前面介紹的那種發音方式不同的單體,而是將兩個以上的單體疊在一起使他們共用軸心。

上圖是Tang Band Speaker W6-2313 6.5英吋同軸單體,儘管看起來是一顆單體而已,但實際上是兩顆單體工作在同一個軸心上,因此也需要分頻規劃,官方建議的分頻點是2.5K~3.5K Hz之間。

使用同軸單體所設計的喇叭,要說最令人印象深刻的很難不提到英國TANNOY的旗艦產品西敏寺了。

音路的話題結束前一定要講清楚另一個東西。單一台揚聲器不叫單音路,叫做MONO單聲道,前方一對揚聲器叫做Stereo立體聲。有些常見的主動式喇叭配上一個濾波出來的重低音音箱,變成三顆喇叭的2.1聲道,環繞系統還有六個喇叭的5.1聲道、7.1等等,那個.1多半是專司120Hz以下頻率的重低音。

上述可以了解,耳機界有些是不同單體的多音路立體聲耳機。有些強調電競或是劇院使用的環繞效果多單體耳機,就不是多音路而是多聲道,可能極少數是多音路也多聲道。

分音器(Crossover)

是的,既然要讓不同的單體負責不同的頻率區域,那麼一定要有個方式去限制他們不去做自己不該做的事情。那就是多音路的靈魂-分音器。既然這東西這麼重要一定是既麻煩又複雜,我只好盡量精簡地講。

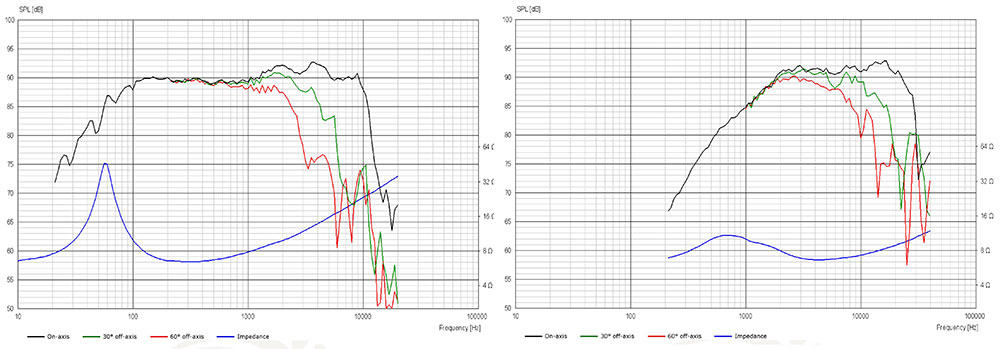

以之前歐拉夫自己組裝的喇叭為例,下圖是SCANSPEAK的兩個單體

左邊的是一款中低音單體,右邊則是高音單體,這個頻率響應圖都在單體製造商官方的產品規格文件內可以找到。最底下藍色是阻抗(Impedance)變化,上面三種不同顏色的線型則是以不同離軸角度測得的頻率變化。圖面的X軸是頻率Hz,Y軸是分貝dB和阻抗值Ω。

理論上告訴我們,阻抗變化是越穩定越好,也就是一條直線,這樣擴大機在推動喇叭時會更容易匹配阻抗,出來的音壓才不容易偏離。而頻率響應的線型,也最好呈現水平,這樣在各個頻率上都能較輕易地發出一樣的音壓,更能原原本本地播送出「錄音」出來的各頻段原始音量,當然不同離軸角度測出來的線型最好通通疊在一起。

然而,單體這種機械元件,想也知道極度不可能製造出理論上的完美。因此多個單體去組合成一條完整的頻率響應曲線是更合理的做法。在只管頻率的情況下,上圖中低音單體在離軸衰減還不是太過分,同時也是高音單體音壓尚未進入音壓衰減的2000Hz似乎是個合理的分頻位置。

加入分音器時要考慮使用幾階的分音設計,有分成一階二階三階與更高階的,不過超過四階的分音器對於電路上的被動電子元件精度要求過分的高,跟一個完美單體難以生產是類似的概念。因此一般來說常見的就到三階分音器。某些廠商有外部的主動式分音器,不過不在今次主題詳談,這次主要講述被動分音器。

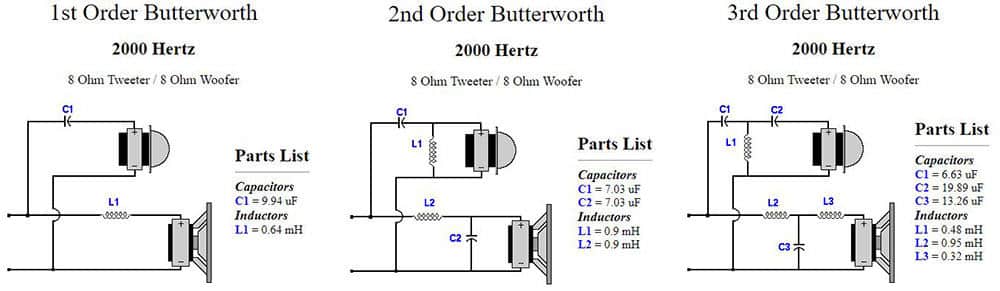

上圖是使用DIY Audio & Video網站的分音器計算機計算出來的分音電路圖,我們選用Butterworth濾波器的方式,左邊是一階分音,中間是二階,右邊是三階。這邊要先了解所謂的幾階分音器是什麼意思。

分音器在截斷頻率的時候,不可能像是剪刀一刀剪斷不要的低頻或高頻,利用電容和和電感產生的濾波效果只能是盡可能產生平滑卻又陡峭的下降。假如是一階分音器,分頻斜率是6dB/octave,二階是12 dB/octave,三階為18 dB/octave,因此越高階分音,分頻的斷點會更乾脆。

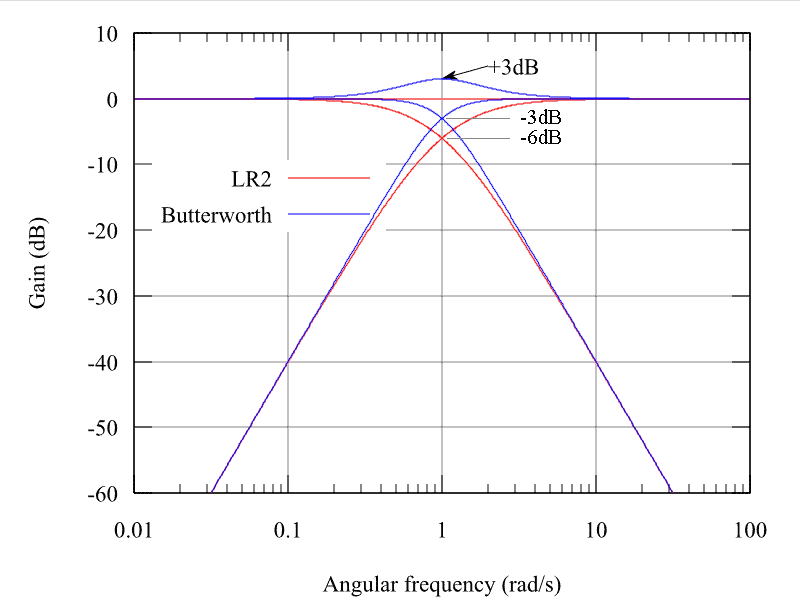

除了斜率問題,還有交越點的差異。一般來說比較常見的濾波會用Butterworth或Linkwitz-Riley,當然還有其他種濾波方式。主要就是曲線函數是不同的,不同的下降曲線將帶來不同的交越位置,交越位置的音量衰減程度疊加後就會產生浮凸或是陷落的問題。如下圖。

使用Butterworth濾波,交越在-3dB時會疊加超越原本的音壓,如此一來在如果這段音樂出現在分頻處附近,聽到的音壓會比兩側頻率稍大,若單體音色差異很大,也很容易在這樣的分頻處被展現出來。而Linkwitz-Riley交越-6dB則能在理論上疊加成平直的頻率響應。

分音器的原理講到這裡就好了,乍看之下好像計算機算出數據,然後照著數據選用零件就能做好分音器?現實則是難如登天!

用數學模型如此漂亮的函數當然令人心花怒放,但是別忘記歐拉夫在前面放的兩張單體頻譜圖。光是兩顆單體就要考慮彼此音色的媒合、靈敏度差異、阻抗變化、離軸衰減差異、分頻位置(尤其分頻幾乎落在人耳最敏感的區域)、相位差、被動元件的精準度與品質、電容充放電速度、電感產生的電磁效應、當一個音路有多單體並聯造成的電阻下降……等等問題多到不行。可以想像一下更多音路,更多單體的分音器設計時技術是多麽繁雜。

很多自製能力高超的發燒友,自行修改喇叭,發燒用料悉盡用於喇叭內的分音器。「分音器是多音路喇叭的靈魂」,這句話是其來有自的!

箱體(Box)

如果沒有單獨使用一顆無任何箱子或阻隔物的喇叭單體,直接接上擴大機推送訊號聆聽,大概有點想像不到。大部分單體實際聽起來的聲音感覺特別小而且高低音聽不太出來,不只如此,歌手唱歌出來的聲音感覺五音不全特別彆扭。

其主要原因在於,單體振膜振動時,正面出來的聲波與後面出來的聲波,其相位是相反的。後方的聲波在經過適當的反射跟一些繞射現象後,有可能回到前面時造成波峰抵銷,或是波峰疊加,就會形成某些頻率大聲某些頻率小聲的五音不全。

除此之外,如果是低音單體的情況,也許因為振膜運動的衝程較長,抑或是振膜面積相當大,一次推送的空氣量特別多時,也會造成單體前後空氣密度的大量變化。如此低音單體在沒有障礙物阻絕前後空間時,空氣分子流動也會進一步造成聲波傳遞的干擾與方向偏移。

障板(Baffle)

理論上,我們需要一張無限大的障板(Infinte Baffle)來隔絕單體的前後區域。只要這張障板不共振,那麼單體後方反相位的聲音就無法干擾前方。

但是無限大終究是不可能的,所以只能選用有限障板(Finite Baffle)。這時候要牽扯到一個物理學上的問題,就是聲波的波長。正弦波的波長計算公式很容易,就是波長=波的相位速度/頻率,相位速度就是在該介質中的傳遞速度,而波長是指一個波峰到下一個波峰中間的距離。以人耳可以聽到的最低20Hz來算,20度室溫中聲波傳遞速度約344m/s,如此一來波長等於344/20=17.2公尺,最低考慮到截斷半波長就能有效減少低頻區域反射的干擾(仍有繞射問題),一張盡量隔絕單體最低頻率響應的障板其直徑必須長達8.6公尺,也就是幾乎三層樓高。

很顯然,不但無限障板不現實,涵蓋全頻率的開放式有限障板也不現實。當然有不少開放式障板喇叭愛好者,會根據選用的單體特性和喜好,去計算出一張能接受的大小來製作他們的平面障板喇叭(Flat Baffle),效果也是一流。而空間實在不夠,又出現了開背式障板,可以縮小障板面積或是在原有面積下提供更好的前後聲波隔絕能力。

箱子,最終成為了現今喇叭在有限障板的最通用解,也就是封閉式障板(Closed Baffle)。可是箱子並不是沒有自己的問題。首先是材質,不同材質製作的箱體,或多或少都會跟20-20000Hz中的某些基音與其泛音產生共振,進而使箱子本身成為一個會發出聲音的振動體,因此越堅硬材質的箱體可以盡量減少中低頻共振的問題。

而音波不會單純因為箱子隔絕就不外漏,一個波打在障礙物上,一部分產生反射,一部分會穿越到障礙物這個介質裡面,畢竟波是能量的傳遞。接著從箱體的介質再傳遞到空氣這個介質中,就呈現了能量比較小的波,這個波的波型與頻率也會因為傳遞的衰減改變,會怎樣干擾到外部其他我們需要的波,這就很難預料。超厚實的箱壁會嚴重減少有效容積,而且成本激增。所以會在喇叭箱體內塞入優秀的吸音材質,讓聲波在超大表面積的柔軟材質中,不斷漫射而衰減到無法影響外部聲波的狀況。

等等,還有另外一個問題。當數個單體放在同一個密閉式音箱時,大口徑低音單體或是長衝程單體會帶來額外麻煩。上面有提到的空氣疏密度的改變,嚴重時其實會影響到不同單體間振膜工作的效率。於此同時,如果覺得低音單體後方被放棄的音量很可惜,也能用一個方式共同解決,也就是在正面障板上挖上一個孔洞,不僅減少了空氣密度變化的影響,還能藉由設計良好的箱體空間反射出低音,這就是所謂的低音反射式(Bass Reflex)。

箱子有挖孔沒挖孔,挖孔在前面還是後面、低音反射、被動輻射、前後方的負載式,四角柱體,五角柱體、拋物面柱體,不同單體要不要處理相位差距,需不需要製作號角型音口……等等多不勝數的箱體設計,都是各家廠商嘔心瀝血的巧思,必須根據需求進行大量的計算與實驗。不說耳罩耳機本身就有開放、半開放、封閉式與非圓形的外殼。小至入耳式耳機也有開放式與奇異的腔體設計。沒有誰的一定優秀,沒有哪種不值一聽。各位看官,耳朵驗貨!

目前上篇已經講完了單體與揚聲器的相關結構,耳機喇叭都會有一些測試數據來展現性能或是做為選購參考。我是歐拉夫,下篇我們繼續聊。